« Au pays de l’or », peut-on lire sur toutes les cartes postales d’Ambilobe et de sa région dans le premier quart du vingtième siècle. Et, effectivement, pendant plusieurs années, des tonnes d’or sortirent des entrailles de la terre dans la région d’Ambakirano, redevenue, à l’heure actuelle, une paisible bourgade à 150 kms de Diego Suarez. Et pourtant…

Pendant longtemps, alors que la fièvre de l’or enflammait les convoitises dans les autres régions de l’île, le Nord paraissait totalement dépourvu du fabuleux métal dont on racontait que la Grande Île était pavée…

L’or à Madagascar : le cadre juridique Sous la royauté

Pendant longtemps les malgaches ne se sont pas intéressés aux richesses minières que pouvaient receler leur territoire et qui, à tort ou à raison, avaient fait rêver les voyageurs dès le XVIème siècle. Ce n’est que vers la fin du XIXème siècle que le pouvoir royal a commencé à s’intéresser à l’or, en se réservant son exploitation. En effet, d’après le Code des 305 articles, de 1881 : « Ceux qui extraient de l’or […] seront mis aux fers pendant 20 ans ». L’interdiction d’exploiter l’or subsista officiellement jusqu’à la mort de Ranavalona II, en 1883. Sous la pression du Premier Ministre Rainilaiarivony – qui voyait dans l’exploitation de l’or un moyen de créer des ressources pour le pays – l’exploitation de l’or fut décidée et commença, en 1884, dans le nord d’Ambositra. Cependant, les rendements furent faibles, une grande partie de l’or étant détournée par les ouvriers, très mal payés. Cette situation amena le Premier Ministre à attribuer des concessions en échange de royalties.

Le 2 décembre 1886, la première concession d’exploitation aurifère fut accordée à Léon Suberbie qui s’engageait à fournir les salaires et le matériel, le Gouvernement malgache s’engageant à trouver les travailleurs. Ce dernier recevait 10% du produit brut, les 90% restant étant partagés entre Suberbie et le Premier Ministre. Cependant, l’exécution des contrats s’étant révélée difficile, le gouvernement autorisa, en mars 1890, les malgaches à se livrer à la prospection et à la récolte de l’or, sous certaines conditions, assez contraignantes qui découragèrent rapidement les travailleurs. Aussi, dès le mois de juillet, le décret fut supprimé. Une nouvelle phase s’ouvrit avec la loi du 31 juillet 1896 et qui donna un champ plus large aux prospections : en 1897, 453 permis de recherche étaient délivrés.

La loi du 17 juillet 1896

Après l’expédition de 1895, et avant même que le pays soit déclaré colonie française, un décret-loi réglementant la recherche de l’or, fut promulgué. Il prévoyait que tout prospecteur devait obtenir un permis de recherche, valable un an. Lorsque le prospecteur avait découvert un terrain intéressant il devait placer un poteau-signal et faire une déclaration en ce sens au chef de la circonscription administrative qui transmettait la déclaration au service des mines. Dès que le service des mines avait enregistré la déclaration, le titulaire du permis avait un droit exclusif de recherche dans un périmètre de 2 km 500 autour de son signal. Ce permis devait être renouvelé toutes les années. Si le terrain se révélait prometteur, le prospecteur demandait alors une autorisation d’exploitation. Sous ce régime, il fut exporté, en 5 ans de 1897 à 1901 environ 2500kg d’or.

Le décret du 20 février 1902

La loi de 1896 dont nous avons donné les grandes lignes étaient à la fois très contraignante et très complexe. Elle fut simplifiée par le décret de 1902. Celui-ci prévoyait que la prospection devenait libre, sauf pour les fonctionnaires. Si le prospecteur faisait une découverte, il plaçait un poteau-signal et, après déclaration, demandait un permis de recherche au service des mines. Ce permis, payé 100 francs de l’époque, autorisait à faire des recherches dans un périmètre de 2 km autour du poteau ; il pouvait être renouvelé 2 fois. Ce permis de recherche pouvait ensuite être transformé en permis d’exploitation sur la quasi-totalité des terrains délimités. Cette nouvelle loi allégeait les formalités, supprimait le renouvellement quasi-automatique des signaux et permettait aux grosses exploitations de travailler de façon industrielle. Malgré cela, la production de l’or à Madagascar ne progressa pas de façon notable, tournant autour d’une tonne par an. Beaucoup de prospecteurs qui « y avaient cru » y laissèrent leur chemise ; d’autant plus qu’ils étaient parfois victimes d’escrocs qui leur revendaient une concession « salée ».

Le « salage » des mines d’or

En quoi consiste le salage ou « salting »? Il s’agit en fait de faire croire à la présence de l’or dans un terrain au moyen de trucages. La Revue de Madagascar de 1905 nous donne quelques exemples des procédés employés : « Le plus usité consiste à répandre de ci de là, dans les galeries, du minerai riche provenant d’une autre mine, ou bien de verser une solution de chlorure d’or dans les crevasses du quartz ». On peut également « tirer contre la paroi de la mine, un coup de fusil chargé de poudre d’or ». On peut également maquiller les batées en secouant sur le minerai « la cendre d’une cigarette remplie de poussière métallique ». Plus vicieux encore : on poudre d’or les cheveux de l’ouvrier chargé du broyage ! Si l’on en croit l’auteur de l’article, ces procédés sont fréquemment employés pour abuser les gogos…

Et le Nord?

Peu de permis furent déposés dans le Nord de Madagascar entre 1895 et 1905. Pourtant, dès 1896, le Résident de Vohemar écrivait : « La croyance générale, dans la province de Loky […] est qu’il y a des mines d’or et des sables aurifères à exploiter dans cette région. Il ne peut y avoir de doutes sur l’existence de l’or, spécialement dans la rivière Manancoulène, mais il semble qu’il n’y en a pas en quantité suffisante pour assurer la prospérité d’une exploitation ». En 1897, le président de la Chambre de commerce de Tamatave, M. Bonnemaison, fait un voyage dans le Nord. « Dans ce voyage, qui n’a pas duré moins d’un mois, quatre gisements aurifères ont été reconnus, mais il est douteux qu’ils soient assez riches pour pouvoir être exploités utilement » (J.O de Madagascar – 27/11/1897). En 1898, des prospections sont engagées dans la vallée de la Fiziona, sur la route d’Antalaha… sans grands résultats apparemment. En fait, au début du XXème siècle, peu de découvertes concluantes ont été effectuées dans le nord. En tout état de cause, dans le reste de l’île, les résultats restent décevants.

Du pessimisme à la fièvre de l’or

Alors que des centaines de prospecteurs ont planté leurs poteaux-signaux et ont creusé en vain le sol, surtout dans les provinces du sud et du côté de Tamatave, le découragement s’empare des rêveurs de fortune, ainsi que des autorités. L’Echo de Madagascar constate : « Après une période d’optimisme peut-être excessif, on est tombé par réaction dans un pessimisme très exagéré ». Ces alternances entre optimisme et découragement sont soulignées par les journaux et les revues spécialisées. L’Echo des Mines remarque ainsi dans un article intitulé Le réveil de l’or à Madagascar : « Il est dit que lorsqu’il s’agit de cet ensorcelant métal, l’or, on ne reste jamais dans la vérité et dans la normale. A Madagascar, il y a eu plusieurs phases dans l’exploitation aurifère. Tout d’abord, après la conquête, on a dit: « Il y a de l’or partout à Madagascar ». Partout est peut-être le mot, répondaient les donneurs de douches froides, partout, mais en petite quantité. …Et on finit par dire : Il n’y a point d’or exploitable à Madagascar ».

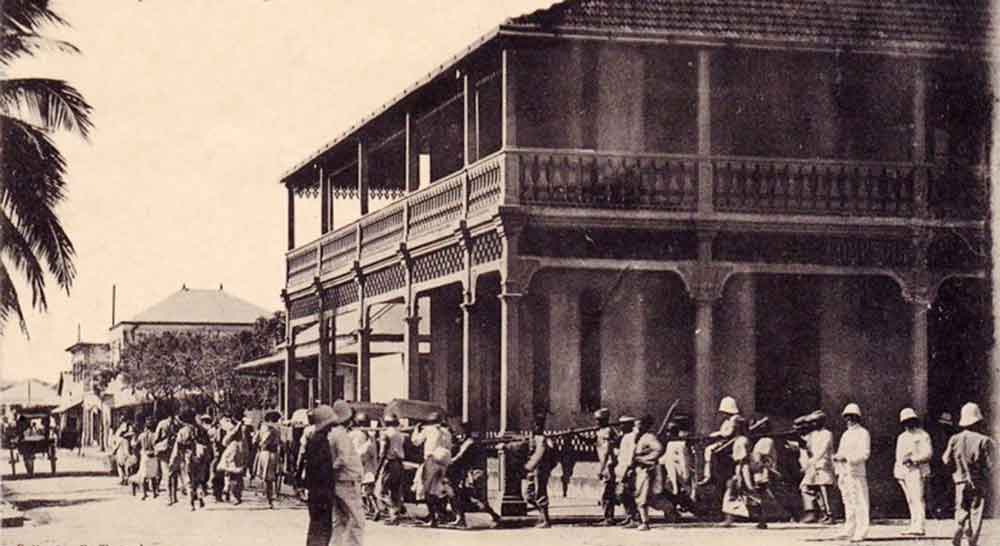

Mais, en 1905, quelques découvertes, notamment celles du Syndicat Lyonnais dans la province de Tamatave, vont faire renaître l’espoir et créer une véritable fièvre de l’or. Madagascar sera même parfois, dans les journaux de l’époque, surnommée « L’île d’or »! Le Général Gallieni, lui-même se fait l’écho de cet engouement dans son rapport d’activité de 1905 : « ainsi, depuis plusieurs mois, voyons-nous arriver à Madagascar, de nombreux immigrants étrangers venant de divers côtés mais surtout de la côte d’Afrique et se livrant activement à la recherche de l’or ». Le Journal Officiel, en juillet 1905 affirme : « On compte beaucoup sur l’or pour développer la richesse de l’île ». C’est dans cette perspective que, pour protéger les intérêts du gouvernement, un décret, dit « décret Clementel » est promulgué le 3 juin 1905, décret qui suspend toutes les attributions de permis de recherches : devant le tollé provoqué par cette décision, ce décret sera remplacé le 23 juin par un nouveau texte autorisant l’admission et l’enregistrement des demandes de permis. Dès lors, selon l’Annuaire de Madagascar, les prospecteurs vont « sillonner le pays dans tous les sens »… Mais pas dans le sens de Diego Suarez où, dans la liste des habitants, en 1905, ne figure aucun prospecteur ! Il faudra attendre 1908 pour y voir mentionné un prospecteur, Caplong, dont nous aurons l’occasion de reparler…

Enfin Mortages vint…

C’est presque par accident que l’or fut découvert dans le Nord par le célèbre Mortages, véritable héros de roman.

Qui était Mortages?

Les lecteurs fidèles de la Tribune de Diego se souviennent peut-être d’un article paru il y a plusieurs années à son sujet. Rappelons cependant ici les grandes lignes de sa vie et de ses aventures, qu’il a d’ailleurs racontées dans ses mémoires, en 1936. Alphonse Mortages, né le 28 avril 1866 à Noffiac, dans le Roussillon, débarque pour la première fois à Diego Suarez, comme garçon de cabine sur un paquebot, le 15 avril 1897. D’abord gérant d’un hôtel, il s’installe ensuite à son compte dans un minuscule établissement de la ville basse, puis s’installe dans la rue Colbert. Au moment de la longue escale de la flotte russe à Nosy Be, il gagne quelque argent en fournissant les navires du Tsar mais perd tout son pécule dans le naufrage du petit voilier qu’il avait affrété pour rapatrier son stock de marchandises à Diego Suarez. Sans le sou, il part alors en brousse pour récolter la sève des arbustes à caoutchouc. C’est là que, comme beaucoup d’autres dans l’île, il va, sans trop y croire, essayer de trouver de l’or. Laissons-le raconter lui même les péripéties de sa découverte…

« Tout en faisant du caoutchouc, j’avais eu l’idée d’engager deux indigènes des Hauts Plateaux connaissant la prospection pour se livrer à la recherche de l’or, leur ayant recommandé que s’ils venaient à en trouver je leur donnerais une gratification selon l’importance du gisement. Juin, juillet, août et septembre passèrent, sans que ces indigènes arrivassent à un résultat. Je ne perdis pas courage et les fis partir au commencement d’ octobre 1905. Sur ces entrefaites, étant venu à Diego Suarez apporter un lot de caoutchouc, un indigène vint me voir et me raconta que mes deux hommes avaient trouvé de l’or du côté d’Ambakirano et qu’ils étaient à Ankatoko, village d’une dizaine de cases, mais qu’ils étaient séquestrés par deux Européens dont je tairai les noms. Le jour même je quittai Diego Suarez et me rendis à Andranofanjava. Je ralliai immédiatement mes hommes et, ayant trouvé un filanjana, j’en repartis le lendemain de mon arrivée. » Mortages raconte alors, les premières tentatives pour trouver de l’or ; sa confrontation avec deux prospecteurs décidés à écarter ce possible rival puis, le 2 novembre 1905 sa première découverte importante :

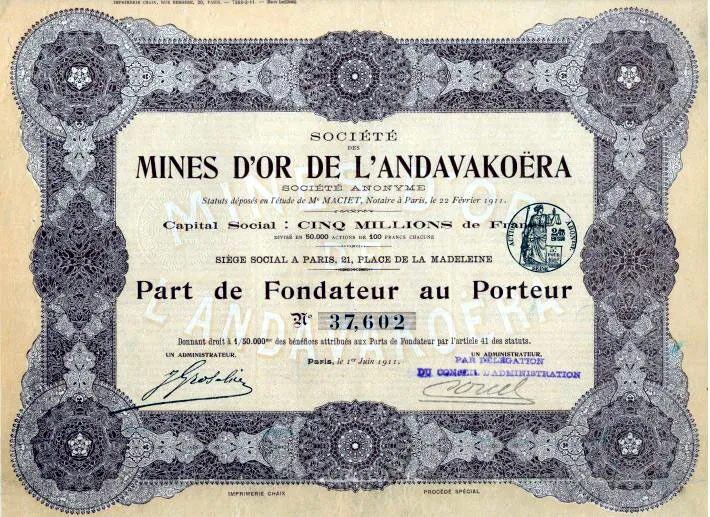

« Le soleil tapant très fortement, j’avais sauté après eux dans le ruisseau pour m’abriter des rayons du soleil ; un de mes orpailleurs était à côté de moi manœuvrant la batée, l’autre s’était éloigné un peu pour chercher un trou d’eau dans le ruisseau pour faire la même opération. Pendant cette opération, je m’étais appuyé nonchalamment sur le bord de la berge attendant le résultat sans grande inquiétude. Quand tout à coup, j’entendis l’orpailleur qui dit : « Misy ! » [Misy ! : Il y en a!] et mon boy qui répond « Maro! » [Maro ! : Il y en a beaucoup!]. Ces deux expressions me firent sortir de ma torpeur et, me redressant brusquement, je donnai un coup d’œil au fond de la batée. Il y avait encore pas mal de sable noir dans le fond, mais à l’extrémité des bords du sable noir, le métal jaune apparaissait déjà, ce qui était l’indice d’une très forte teneur. Comme saint Thomas, j’avais des yeux pour ne pas voir et, incrédule, je dis à l’orpailleur : « Mais ce doit être du cuivre? » « Ah! pardon! Vazaha, vous voir bien dans un petit instant ».Sur ce, il termina la batée, et d’un coup sec donné à celle-ci, le sable noir fut éliminé presque totalement et je vis au centre une soixantaine de grains d’or, gros comme des grains de riz, que j’aurais pu compter; mais mon émotion était alors si forte que j’oubliai de le faire. Le deuxième orpailleur arriva en même temps avec un morceau de quartz gros comme une noix, absolument recouvert d’or. Voilà comment furent découverts les gisements des mines de l’Andavakoera. Je plantai plusieurs poteaux signaux dans la périphérie de Betsiaka Hely les jours suivants.»

Et voilà comment la province de Diego Suarez-Suarez devint « le pays de l’or »

LA RUEE VERS L’OR

Jamais dans l’histoire l’or n’a suscité pareil engouement …… comme a chaque période d’incertitude, l’or devient la valeur refuge …..pour atteindre des sommets jamais égalés ! de quoi susciter les convoitises : pour info le prix d’un kg d’or se négocie actuellement à : 69570.00 €/kg ………

Pas la peine de chercher Mangatany sur une carte. Ce nom n’y figure pas. Encore moins la peine de chercher une route pour y aller. C’est une piste de terre et de pierre difficilement praticable avec une voiture classique. Si à Antananarivo le nom de Mangatany ne dit rien, ou vaguement quelque chose, à Mahitsy, petite bourgade sur la route de Mahajunga à une vingtaine de kilomètres de la capitale, on en parle avec des pépites dans les yeux. Un boucher de cette commune, caché derrière ses saucisses, lève le pouce comme pour montrer que Mangatany, c’est top. C’est top, mais ça fait aussi frémir. Mangatany on en parle aussi avec la peur au ventre. Ce territoire déjà surnommé Ilakaka 2 en référence aux mines de saphir du sud, est désormais, dit-on, peuplé de bandits de grands chemins prêts à bondir sur les chercheurs d’or pour les dépouiller de leur recette. Ces bandits qu’on appelait jadis “voleurs de zébus”, armés de kalachnikovs, sont souvent d’anciens militaires et gendarmes dont les activités criminelles redoublent depuis la crise de janvier 2009.

Le sol malgache est très riche. La population est pauvre. Cette équation déclenche donc à chaque nouvelle découverte des remous et crée des vocations. Même, parfois, à la tête de l’Etat…

LE CARAT GOLD

Savez-vous : Qu’est-ce que Carat Gold ?

L’or 24 carats ou 18 carats est communément entendu.

D’où vient le mot carat ?

« Quirat », un terme utilisé par les gens de mer, existe depuis des siècles.

Dans le passé, lorsqu’un navire était possédé par plusieurs personnes, la propriété du navire était divisée en 24 égaux (ce que nous appelons une compagnie maintenant), donc par exemple, ceux qui ont 2 quirats et ceux qui détiennent les 22 qui restants.

Il y avait aussi des gens qui l’appelaient « quarais » et « caraz », le rôle dans la relation.

Dans le cas de l’or, outil de mesure de l’argent et des actifs à cette époque, la pureté de l’or était divisée en 24 parties égales. Chaque carat contient 4,17% d’or pur, donc 24 carats est environ 99,99%.

L’or pur 100% n’existe pas, mais les banques considèrent l’or comme pur, pur, quand leur pourcentage d’or atteint 99,5%, soit 24 carats.

Mais l’or est faible quand il s’agit de bijoux à 24 carats, c’est juste de l’or.

Et mélanger l’argent, le cuivre, le nickel ou le palladium, pour obtenir de l’or de différentes couleurs et dureté.

* 24 acarts : Ou pur 99.5-99.99%

* 22 carats : or pur 91,60%, il peut servir de bijoux de mariage, mais l’or est encore faible donc vous ne pouvez pas mettre de diamants ou de pierres dessus.

* 18 carats : or pur 75%, c’est l’or le plus utilisé car il est dur, vous pouvez obtenir de l’or blanc, de l’or rose ou de l’or jaune, selon le match ou l’alliage que nous mettons dessus. C’est aussi un jetable, vous pouvez donc faire une variété de montres, médaillons, bracelets, colliers et boucles d’oreilles.

* 14 carats : 58% or pur, c’est moins cher car il a 41,5% argent ou cuivre à l’intérieur, il peut faire un bon bijoux solide.

* 9 carats : or pur 37,5%, c’est pas cher, car les autres métaux mélangés avec sont à 62,50%. Ceci ne ressemble pas à du plaqué or ici

* Plaqué or, l’intérieur est argenté ou laiton, mais il est recouvert d’or 18 ou 14 carats. Il doit avoir une plaque dorée couvrant tout son corps environ 3 microns pour être considérée comme « plaqué or ».

Pour l’or c’est la mesure du carat, pour la pierre précieuse, c’est la mesures du carat.

Unité en gemmologie : 5 carats = 1 gramme.

Le gouvernement a décidé d’envoyer de l’or à la Turquie, converti en monnaie ariary.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de déclaration officielle sur la valeur de l’or pur, souvent appelé lingot à monnaie ariary.

Les lingots sont des lanternes en or, en forme de minuscules briques, pour le transport et le stockage ou le commerce.

L’anneau en or fait environ 1g-100g 24 carats. Pureté 999.9/1000

On l’appelle aussi Golden Once = 31,10 grammes

400 onces disponibles = 12,5kg

Je le transforme en note ariary, pour aucune autre raison que les gens peuvent l’acheter, le garder, et le vendre à un prix plus élevé la prochaine fois.

Il peut être utilisé pour les paiements de la banque centrale, cependant le lingot, est facile à réparer, stocker, calculer, transporter et échanger.

Donc si un ariary d’or pèse 15g, et si 1000kg (1 tonne) est converti en ariary doré, alors vous obtenez une pièce de 1000 000g/15g = 66 666 pièces d’or 1ariary.

Je me demande donc s’il y aura 60 000 ariary d’or qui sont stockés, et il ne sera pas garanti d’augmenter le prix demain, ou les gens vont-ils acheter des bijoux, les porter, les hériter et les vendre s’ils en ont besoin ?

Si la banque centrale le veut, pourquoi, pourtant c’est une barre d’or facile à stocker et à calculer, et garantie de ne pas se transformer en désordre comme dans le coffre du premier ministre, le ministre des mines a remplacé.

C’est une belle journée

90% de l’or de MADAGASCAR ne profite pas aux Malgaches, 75 % de cet OR est exporté illégalement ………chasse gardée …….

Le secret d’un voyage réussi à MADAGASCAR avec princess KARIBO votre meilleure guide !

La curiosité est le meilleur défaut du voyageur a MADAGASCAR comme ailleurs dans le monde ! TEINTE DU FAMEUX `MORA MORA « (doucement doucement) teinte de beaucoup de patience est la clé d’un voyage réussi sur l’ile rouge, un guide tisseur de liens et facilitateur de rencontres sera le secret d’un voyage réussi dans la grande ile.

Nous sommes spécialisés dans les ‘’ ROADS TRIPS ‘’ sur le Nord de MADAGASCAR, la ou on peut découvrir mes plus beaux ‘’spots’’ de l’ile rouge avec @PrincessKARIBO & @Kingdelapiste vos meilleurs guides sur la région DIANA et sur MADA.

Ensemble nous allons découvrir les trésors de l’ile, ne dit-on pas de MADA : TREASURE ISLAND ?

De la culture a la gastronomie en passant par les treks et les circuits, hots des sentiers battus, nous vous entrainerons dans une aventure inoubliable ……..

EMBARQUEMENT IMMEDIAT

Contactez Princess KARIBO : contact@madaevasion.com

#Communicationdigitale #peoplescreatives #excellence #business #travellers

#madagascar #voyage #trip #decouverte #aventure #kingdelapiste #princesskaribo #diegosuarez #baroudeur #lapasserelle #

#travel #travelphotography #voyages #voyagesdereve #trip #enjoytravelling #diego #reservenaturelle #merdemeraude #roadtrip #mada #conseillervoyage #baiedediegosuarez

#Communicationdigitale #peoplescreatives #excellence #business #travellers