L’histoire du peuplement de Madagascar est une fascinante mosaïque de cultures et de peuples qui ont marqué cette île unique. En se demandant qui a découvert Madagascar en premier, nous plongeons dans une histoire complexe et riche qui commence bien avant l’arrivée des Européens.

Les premiers habitants : les Vazimba

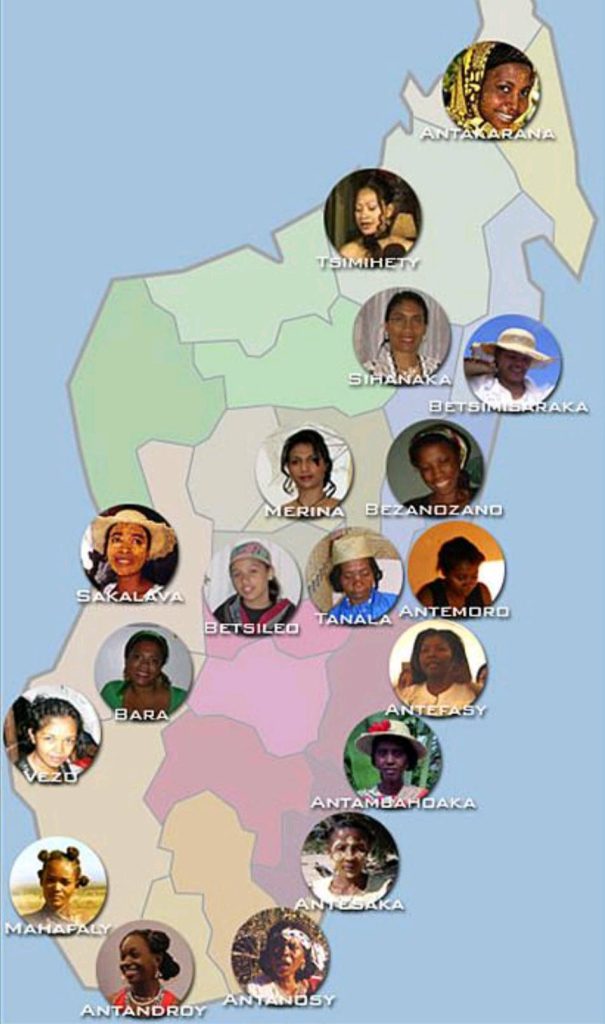

L’histoire du peuplement de Madagascar est celle de la synthèse entre les Vazimba, autochtones des terres centrales sur qui nous savons très peu de chose, et les flux indo-mélanésien et bantou, secondairement indien et arabe, qui se sont installés dans l’île à partir du ier millénaire et jusqu’au xve ou xvie siècle. La population est restée jusque-là clairsemée en petits établissements. Ces origines multiples se lisent encore dans des traits culturels complexes d’un ensemble malgache qui présente une grande unité linguistique et culturelle. C’est probablement du xiie siècle que date l’installation sur la côte occidentale d’un peuplement composite, mélange d’Arabes, de Malgaches et d’Africains, les Antalaotras. Ceux-ci, superficiellement islamisés, possèdent quelques comptoirs en relation avec les Comores. Sur la côte orientale s’était établi le peuple antemoro, qui revendique des origines arabes.

Les premiers habitants connus de Madagascar étaient les Vazimba, un peuple mystérieux des terres centrales dont nous savons très peu de choses. Les légendes malgaches parlent des Vazimba comme des êtres petits et robustes, vivant dans les forêts et les montagnes. Leur existence reste enveloppée de mystère, car il n’existe que peu de preuves archéologiques de leur présence. Les Vazimba sont considérés comme les premiers occupants de Madagascar, bien avant l’arrivée des autres vagues de peuplement.

L’arrivée des Indo-Mélanésiens et des Bantous

À partir du 1er millénaire, Madagascar commence à voir l’arrivée de nouvelles vagues de peuplement. Les Indo-Mélanésiens, venus de l’Asie du Sud-Est, apportent avec eux des techniques agricoles et des outils de navigation. Leur influence est encore visible dans la langue malgache, qui appartient à la famille des langues austronésiennes. Parallèlement, les Bantous arrivent de l’Afrique de l’Est, apportant leurs propres traditions et technologies. Ce mélange de cultures a donné naissance à une société complexe, dont les traits culturels variés sont encore observables aujourd’hui.

LA PÉNÉTRATION EUROPÉENNE

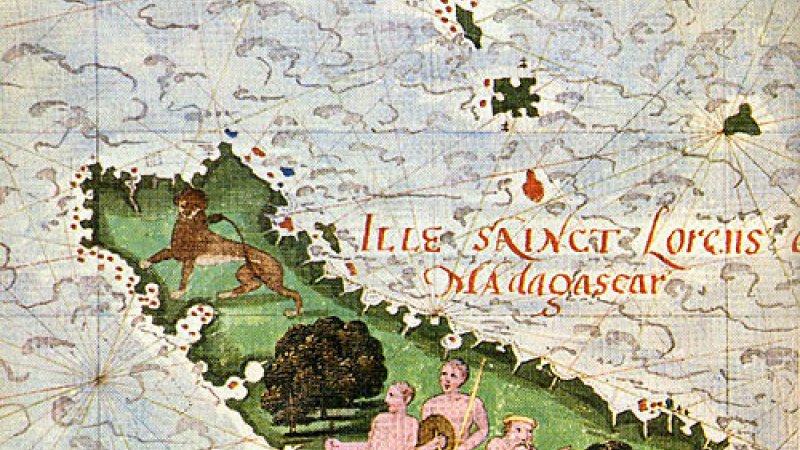

En 1500, le navigateur portugais Diogo Dias découvre l’île et la nomme île Saint-Laurent. À partir de la fin du xvie siècle, Portugais, Hollandais, Anglais fréquentent ses rades, pour y prendre des vivres sur la route des Indes. En 1643, le Rochelais Pronis fonde, à l’extrémité Sud-Est, l’établissement de Fort-Dauphin, en l’honneur du futur Louis XIV ; l’île sera théoriquement annexée à la France en 1665 sous le nom d’île Dauphine. Le gouverneur Étienne de Flacourt décrit la partie Sud et dresse l’inventaire des ressources. En 1667, Colbert envoie des colons avec le marquis de Montdevergue. Mais les guerres incessantes et l’absence de mise en valeur véritable font, en 1674, abandonner l’établissement au profit de l’Inde et de La Réunion. Jusqu’en 1720, seuls les pirates français et anglais fréquenteront les côtes malgaches.

Au xviiie siècle, l’île apparaît divisée en royaumes à base le plus souvent tribale : royaumes côtiers menabe et boina, peuplés de Sakalavas sur la côte ouest, Betsimisarakas à l’est, Mahafaly et Antandroy au sud. Au centre de l’île, on trouve deux petits royaumes betsileo et merina. Les Français, établis à La Réunion et à Maurice, tentent de se rétablir, d’abord à Fort-Dauphin avec Modave, puis à la baie d’Antongil avec Benyovszky ; ils échouent, mais le traitant Sylvain Roux, à la fin du siècle, fonde des comptoirs à Foulpointe et à Tamatave. Anglais et Français tirent de Madagascar des esclaves, des bœufs et du riz, en échange de piastres et de fusils. Sous l’Empire, les Anglais chassent les Français, qui ne conservent que la petite île de Sainte-Marie, acquise en 1750.

La synthèse culturelle

La population de Madagascar, jusqu’au 15ème ou 16ème siècle, est restée clairsemée, constituée de petits établissements dispersés. Les origines multiples des habitants se traduisent par une grande diversité culturelle, mais aussi par une unité linguistique étonnante. Au 12ème siècle, un peuplement composite commence à s’installer sur la côte occidentale de l’île. Ce mélange d’Arabes, de Malgaches et d’Africains forme les Antalaotras, un groupe superficiellement islamisé qui établit des comptoirs en relation avec les Comores. De même, sur la côte orientale, le peuple Antemoro revendique des origines arabes et contribue à la richesse culturelle de Madagascar.

La pénétration européenne : Diogo Dias et l’île Saint-Laurent

En 1500, le navigateur portugais Diogo Dias découvre Madagascar et la nomme île Saint-Laurent. Cet événement marque le début de la pénétration européenne dans l’île. À partir de la fin du 16ème siècle, les Portugais, Hollandais et Anglais commencent à fréquenter les rades de Madagascar, y prenant des vivres sur la route des Indes. En 1643, le Rochelais Pronis fonde Fort-Dauphin en l’honneur du futur Louis XIV, et l’île est théoriquement annexée à la France en 1665 sous le nom d’île Dauphine.

Les tentatives de colonisation française

Les tentatives de colonisation française sont marquées par des guerres incessantes et une absence de mise en valeur véritable. En 1674, les colons français abandonnent Madagascar au profit de l’Inde et de La Réunion. Jusqu’en 1720, seuls les pirates français et anglais fréquentent les côtes malgaches. Au 18ème siècle, l’île est divisée en royaumes tribaux, comme les Sakalavas à l’ouest, les Betsimisarakas à l’est, les Mahafaly et Antandroy au sud, et les Betsileo et Merina au centre. Les Français, établis à La Réunion et à Maurice, tentent de se rétablir, mais échouent à plusieurs reprises.

Une île aux influences multiples

Madagascar, tout au long de son histoire, a été une île aux influences multiples. Les premiers habitants Vazimba, les vagues de peuplement indo-mélanésiennes et bantoues, ainsi que l’arrivée des Européens, ont tous contribué à façonner la culture unique de l’île. Aujourd’hui, Madagascar est un témoignage vivant de cette riche histoire, où se mêlent traditions et modernité.

Un héritage culturel complexe

La découverte de Madagascar ne peut être attribuée à un seul peuple ou individu. C’est une île qui a vu la fusion de nombreuses cultures et civilisations, chacune apportant sa pierre à l’édifice d’une identité malgache riche et diversifiée. En posant la question « Qui a découvert Madagascar en premier ? », nous découvrons une histoire qui va bien au-delà des simples faits, une histoire de rencontres, d’échanges et de synthèses culturelles.

Dans l’intérieur, le royaume merina a grandi lentement. Les andrianas en constituent une caste noble. Au milieu du xviie siècle, le roi Andrianjaka lui donne sa capitale, Analamanga, la future Tananarive puis Antananarivo, et la puissance de ce royaume s’affirme à partir du xviiie siècle. À cette époque, la traite des esclaves, assurée aussi bien par des Arabes, des Swahilis, des Européens que par des marins malgaches, en relation avec les côtes de l’Afrique et les Mascareignes, affermit la puissance de grandes formations politiques, comme la dynastie des Maroseranana au xviiie siècle à l’ouest, ou le royaume des hautes terres centrales.

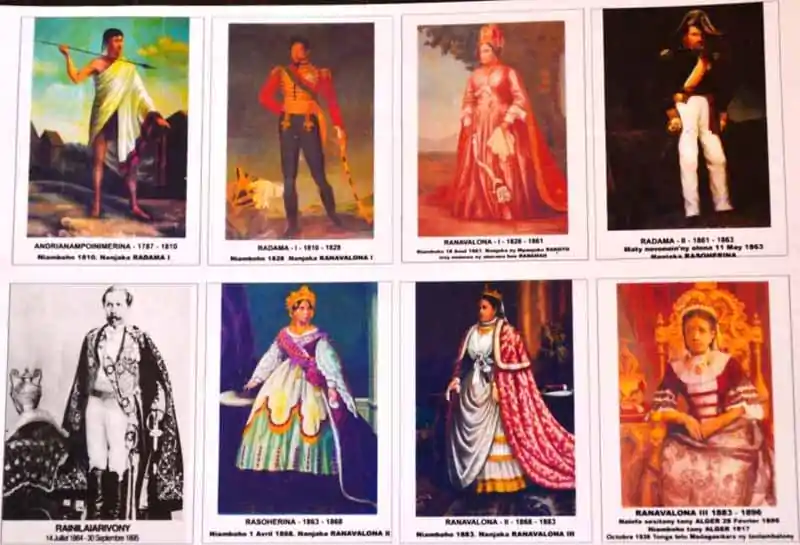

Après des luttes intestines, l’unité de l’Imerina (« le pays merina ») est reconstituée par le grand roi Andrianampoinimerina (vers 1787-1841), qui annexe en outre le pays betsileo. Son fils, Radama Ier (1810-1828), obtient des armes du gouverneur anglais de Maurice. Il conquiert alors les deux tiers de l’île ; seuls les peuples du Sud et une partie de l’Ouest sakalava gardent leur indépendance. Un traité passé en 1817 entre la Grande-Bretagne et Radama Ier donne à celui-ci le titre de roi de Madagascar ; en contrepartie de son renoncement à la traite des esclaves, Radama Ier ouvre l’île aux instructeurs militaires anglais ainsi qu’aux missionnaires de la London Missionary Society, qui rédigent un vocabulaire et une grammaire de la langue malgache. L’Imerina commence de s’organiser sur le mode d’un État européen, pourvu d’une armée moderne et d’un système scolaire.

Mais la mort de Radama marque un temps d’arrêt. Son épouse, la reine Ranavalona Ire, qui lui succède, ferme les écoles, persécute les chrétiens et chasse les Européens. Des bombardements franco-anglais de représailles n’aboutissent qu’à la fermeture quasi complète du pays aux étrangers. Cependant, le Gascon Jean Laborde, grâce à l’appui de la reine, réussit à créer temporairement quelques industries. En 1861, Ranavalona meurt. Son fils, Radama II, rouvre toutes grandes les portes aux Européens. Un Français, Jean-François Lambert, obtient même une charte qui lui concède pratiquement toute l’activité économique. Mais le Premier ministre, Raharo, représentant des classes hovas qui avaient pris le pouvoir sous Ranavalona, s’oppose à Radama, qui est étranglé (1863). Sa femme, Rasoherina, lui succède ; elle répudie la charte Lambert et remplace Raharo par son frère Rainilaiarivony.

Celui-ci se maintiendra au pouvoir en épousant les trois reines successives : Rasoherina, Ranavalona II (1868-1883) et Ranavalona III. En 1869, la reine et lui se convertissent au protestantisme, suivis par une grande partie du peuple merina. Les missionnaires catholiques français accomplissent néanmoins une importante œuvre scolaire, favorisée par le gouvernement malgache. Le Premier ministre édicte un « Code des 305 articles » (1881) modifiant la coutume malgache dans un sens chrétien et moderniste ; il développe l’initiative des fokonolonas (communes). L’explorateur Alfred Grandidier peut, de 1865 à 1870, parcourir l’île et en dresser la carte. Mais les finances sont misérables ; les fonctionnaires, non payés, vivent sur le pays et utilisent la corvée.

LE PROTECTORAT FRANÇAIS (1885-1896) PUIS L’ANNEXION

Sous Louis-Philippe, des rois sakalavas et tankaranas (du nord de l’île), fuyant la domination merina, s’étaient réfugiés dans la petite île de Nossi-Bé et avaient placé leurs États sous le protectorat français. En 1883, le gouvernement de Jules Ferry réclame tout le nord de Madagascar et occupe les ports. Le traité de 1885 stipule l’installation d’un résident français à Tananarive. Rainilaiarivony résistera dix ans à la création d’un protectorat effectif. Mais, en 1890, l’Angleterre reconnaît le protectorat français. En janvier 1895, une expédition française débarque à Majunga, et, malgré les fièvres (6 000 morts sur 15 000 soldats), atteint, le 30 septembre 1895, Tananarive. Le général Duchesne fait signer à la reine un traité de protectorat. Mais une insurrection se déclenche en Imerina. L’île est alors annexée (loi du 6 août 1896) et l’esclavage aboli.

Le général Gallieni, gouverneur de 1896 à 1905, exile la reine en février 1897. Il pacifie l’Imerina, soumet les peuples restés indépendants, puis entreprend l’organisation administrative, l’assimilation douanière à la France, met fin à l’hégémonie merina, crée une assistance médicale gratuite et un enseignement laïc, ouvre des routes, un chemin de fer et met au point un régime foncier. Les successeurs de Gallieni, Augagneur, Picquié, Garbit, Olivier, Cayla, développent l’économie jusqu’en 1939. Deux chemins de fer sont achevés : Tananarive-Tamatave en 1913, Fianarantsoa-Manakara en 1936. Un réseau de routes et un service d’aviation intérieure sont établis. Le port de Tamatave, transformé, draine un trafic croissant. Le développement des rizières, les cultures riches (café, vanille, girofle, sucre), les industries agricoles, les mines accroissent les exportations.

Pendant cette période, l’opposition nationale est pratiquement insignifiante. En 1915, un complot avorte. Les difficultés pour obtenir la citoyenneté française, et donc l’égalité des droits pour les Malgaches, suscitent la naissance d’un mouvement nationaliste dans les milieux protestants et estudiantins. Par la suite, l’instituteur betsileo Jean Ralaimongo (1884-1943) regroupe des nationalistes autour de la rédaction de son journal, L’Opinion, fondé en 1927. En 1942, Madagascar, qui avait suivi le gouvernement de Vichy, est occupée par des Anglais, qui le rendent à la France libre.

4. L’INDÉPENDANCE

Au lendemain du conflit, l’île est dotée d’une représentation parlementaire dominée par les nationalistes. En 1946, Madagascar devient un territoire d’outre-mer. Le 30 mars 1947, le parti nationaliste à dominante merina, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM, créé en 1946), emporte la majorité des sièges aux élections provinciales. Dans la nuit du 29 au 30, une rébellion éclate sur la côte est ; elle est très durement réprimée (le nombre exact de victimes du côté des rebelles reste inconnu, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts), le MDRM est dissous, et ses chefs condamnés à de lourdes peines (déportation ou exil).

En 1954, sont rétablies les élections libres. En 1956, un gouvernement malgache est formé, sous la présidence de l’instituteur Philibert Tsiranana, un Tsimihety. Le 14 octobre 1958 est créée la République malgache (Repoblika Malagasy). Le 26 juin 1960, Madagascar obtient sa pleine indépendance et adhère à la Communauté.

Le développement de la vie politique interne de la Grande Île est marqué alors par l’existence de plusieurs partis : le parti social-démocrate (PSD) du président Tsiranana, largement majoritaire ; le parti du Congrès de l’indépendance (en malgache Antonkon’ny Kongresin’ny Fahalevantenan’i Madagasikara, ou AKFM), dirigé par Richard Andriamanjato, partisan de la réforme agraire et de la socialisation des moyens de production ; le Front populaire malgache de Raseta, qui ne joue qu’un rôle secondaire. En 1965, Tsiranana est réélu président de la République et le PSD emporte 104 des 107 sièges de l’Assemblée.

A chacun ses envies, à chacun son voyage… Préparez votre séjour à votre guise, vous pourrez choisir sur place la façon dont vous remplirez vos journées … mission farniente ou objectif découverte.

Contactez Princess KARIBO : MadaEvasion@outlook.com

#Communicationdigitale #peoplescreatives #excellence #business #travellers

#madagascar #voyage #trip #decouverte #aventure #kingdelapiste #princesskaribo #diegosuarez #baroudeur #lapasserelle #

#travel #travelphotography #voyages #voyagesdereve #trip #enjoytravelling #diego #reservenaturelle #merdemeraude #roadtrip #mada #conseillervoyage #baiedediegosuarez

#Communicationdigitale #peoplescreatives #excellence #business #travellers